任何时期、任何地域的画坛从来都不是铁板一块,而是官方与民间、主流与边缘、主导与反叛相组合、相碰撞的格局,而且蕴藏着丰富得让人惊叹、让人讶异的细节。对于清代绘画,我们同样应持客观、审慎的态度。进而我们会发现,整个画坛并不像整个清王朝、整个古代史一样逐渐走向暮气沉沉。

原标题:清代画坛“四王”是“主旋律” 幸好有一批批离经叛道者与之互补

日期:[2015-02-01] 版次:[A14] 版名:[收藏周刊·封面] 字体:【大中小】

■恽寿平 艳秋图 雅昌供图

■陈伟安

■石涛 剩山残水 雅昌供图

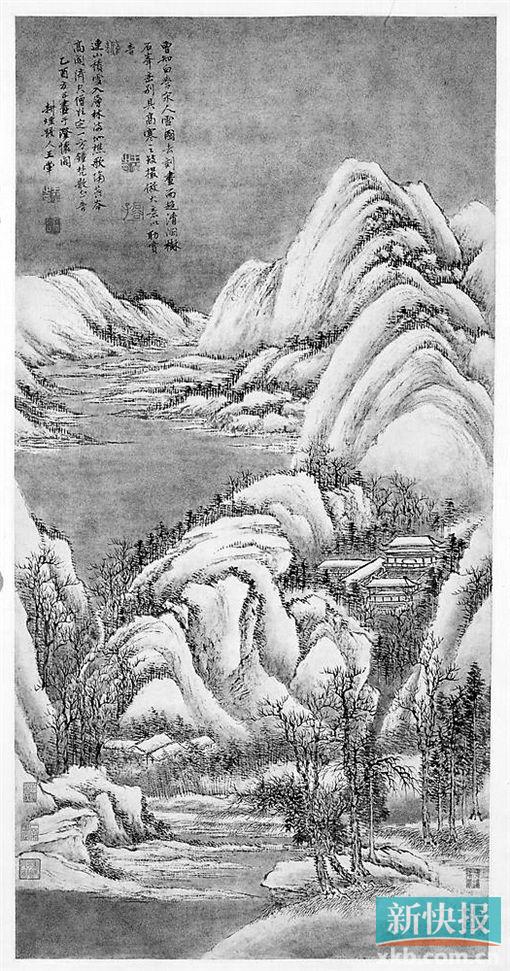

■王翚 仿曹知白连山积雪图轴 广州艺术博物院藏

广州艺术博物院院长陈伟安:

任何时期、任何地域的画坛从来都不是铁板一块,而是官方与民间、主流与边缘、主导与反叛相组合、相碰撞的格局,而且蕴藏着丰富得让人惊叹、让人讶异的细节。对于清代绘画,我们同样应持客观、审慎的态度。进而我们会发现,整个画坛并不像整个清王朝、整个古代史一样逐渐走向暮气沉沉。

■收藏周刊记者 韩帮文

“四僧”冲破摹古樊篱振兴了画坛

到了清代,主流山水画是“四王”的天下,即王时敏(1592-1680)、王鉴(1598-1677)、王翚(1632-1717)、王原祁(1642-1715)。“四王”山水由于得到清皇室的推崇,以至被尊为“正宗”,用今天的话说,就是“主旋律”,也体现了清朝统治者的审美趣味。这种好尚由皇室带动,至臣下、文人皆闻风景从,上行下效相互效仿。“四王”山水总体在笔墨功夫上经过千锤百炼,但毕竟缺乏真山水的真实感受,不论如何经营位置,总显不出生活气息。艺术思想受到古人约束,跳不出宋元人的圈子,守旧成分多,创新则少见。

显而易见,如果整个画坛仅仅有“四王”,那一定是黯然失色的,也是非常可悲的。幸好,清代绘画涌现了一批批的离经叛道的人物,正是他们的出现,才使得画坛有了朝气、有了色彩,比如“四僧”、“扬州八怪”、金陵派、新安派。

清代画坛有一批特殊的画家,就是明朝遗民画家,比如八大山人。明遗民和遗裔的身份,使他与社会尤其是清皇朝产生排拒的心理,惧畏受迫害而出家为僧。这份特殊的情感造成了他作品上的独特艺术效果。《湖石翠禽图》的鸟便是他典型的艺术形象:“白眼看他世上人”的冷漠表情,荷花则以几笔润泽的墨痕表而出之,一副孤傲不群的样子。就连他的签名也写成了“哭之笑之”那样,突出其奇特的心理状态。

石涛(1630-1724),本姓朱,名若极,广西全州人。出家为僧,释号原济,又号石涛、清湘老人等。他的身世与八大山人相似,也是明皇室后裔。较之八大山人,石涛则更加入世,他朝觐清皇,自称臣僧,交游广阔,这令他名声和影响更大。无论是题材、技法和风格情调都更加丰富多姿,成就其为一代大师。石涛半生云游黄山、华岳、匡庐、金陵,都留下足迹,饱览名山大川,为其创作山水画奠定生活基础。其“搜尽奇峰打草稿”,影响至今。

四僧中还有髡残与弘仁。前者壮阔淳雅,后者则高简幽疏。“四僧”虽风格各异,但都竭力发挥其创造性,冲破当时画坛摹古的樊篱,振兴了画坛,对后世的“扬州八怪”有较大的影响。

清代花鸟画影响大者莫过于恽寿平

清代乾隆年间,活跃于江南地区的有“扬州画派”,亦称“扬州八怪”。这群画家,为其时画坛别开新面。

所谓“扬州八怪”通常是指金农、郑燮、黄慎、华岩、高翔、高凤翰、李方膺、罗聘、汪士慎、李鱓、边寿民等,并非实指八人,是指这一群集结在扬州一市镇上以一种提倡自由独特的理论和笔墨技法,对传统以元人为宗的“四王”画法采取背叛态度的画家。他们打破了清初画坛沉闷的局面,开创了一种纵横恣肆的新景象。

其中,金农(1687-1763)平生未做过官,不但能画而且能书。书法擅长分隶,自成一格有“漆书”之称。其画用笔简朴,淡墨干笔写花卉,尤善梅花,枝干横斜,花蕊繁密,气韵静逸。郑燮(1693-1755)中过进士,曾任知县,当官时为民请命丢去乌纱,卖画于扬州。他借作画来抒发对现实的不满。主张自出己意,追求艺术个性。郑燮书法亦别有风趣,杂用篆隶行楷,自称“六分半”,人称其“乱石铺街”。