世界难民日,听维和官兵讲述与难民的故事

时间:2019-06-21 09:02 来源:互联网 作者:Kim 点击:次

世界难民日 1951年 联合国召开了 “难民和无国籍人地位全权代表会议” 通过了《关于难民地位的公约》 从2001年起 联合国把每年6月20日 定为“世界难民日” 希望借此引起人们 对难民问题的关注 多少年来 一批批中国蓝盔 远赴异国他乡 在执戈卫和平的同时 开展人道主义援助 今天 军网微信就邀请了几位 身处不同维和任务区的官兵 讲述他们与难民的故事 让我们一起来听一听 他们的所见所感 …… 来自叙利亚难民的一封信 中国第17批赴黎巴嫩维和部队 医疗分队联络官 刘伟

维和营区周边的叙利亚难民营。刘伟 摄 我对难民的初印象来源于媒体报道,简陋拥挤的棚户区、衣衫褴褛的老人、在路边乞讨的小孩……难民永远是一个沉重的话题。 2018年5月,我被选派参加中国第17批赴黎巴嫩维和部队医疗分队的维和行动,任联络官。在人道主义救援工作中,我更加深刻地体会到了难民生活的艰辛与不易。 我所在的中国第17批赴黎维和部队医疗分队由30名官兵组成。在黎以边境的维和任务区,我们医院又被称为中国维和医院,担负联黎部队的医疗保障以及提供必要的人道主义救援。 刚到任务区的第一天,我就被深深震撼了。营区四周分布着大大小小10多个难民营,有的在公路两侧,有的在山腰上,由塑料板、木板、布等材料搭建而成,1300余名叙利亚难民就生活在这里,水电难以得到保障,生活条件极其艰苦。

维和营区周边的叙利亚难民营。刘伟 摄 耕地里,成群的妇女和小孩在种植蔬菜、水果。看到有联合国的车辆经过,他们会向我们挥手,一边说一边不停地用手比划,想要水喝。车速较慢时有的小孩还会跟着跑上一段,用手敲车窗,跟你打招呼乞讨。 家园战火纷飞,他们流落异乡。每个人每天都要为整个家庭的生存奔波劳累,“我工作是因为我要吃东西。”是很多叙利亚难民家庭的真实写照。 在中国维和医院工作12年的联合国当地雇员Salma告诉我,住在难民营里的难民一般只会说阿拉伯语,在国际组织的支持和帮助下,黎巴嫩的公立学校每天下午会给他们开设免费的阿语课程,但仍然有超过一半的难民家庭更愿意让自己的小孩帮忙分担家务而不是去上学。 读书写字对于中国孩子可能是再平常不过的事情,但这对难民家庭的小孩来说却是一种奢望。

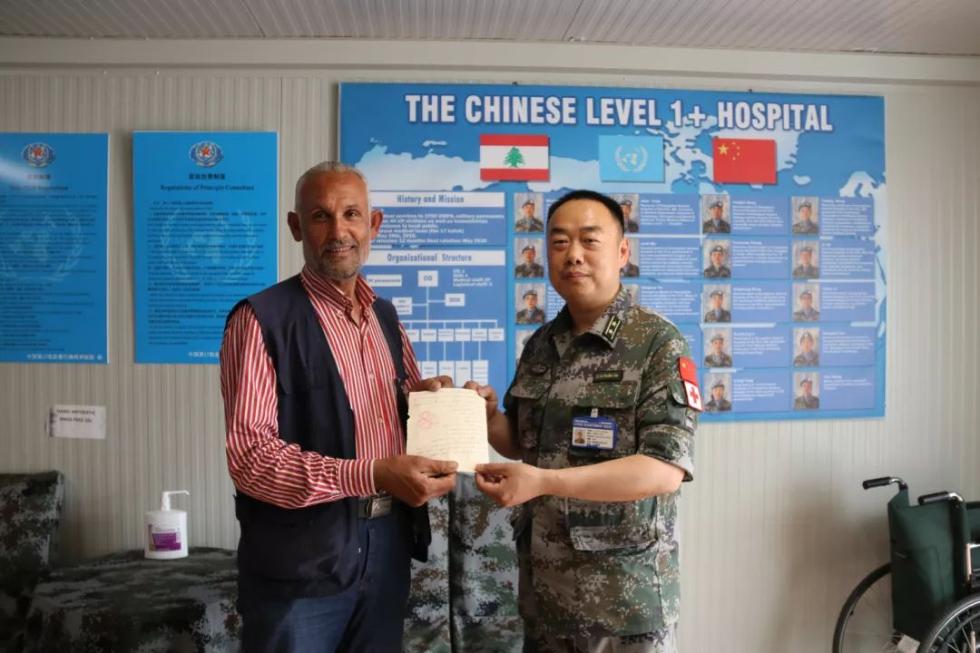

路边讨要水喝的小孩。刘伟 摄 在人道主义援助工作中,除了常态化的医疗保障,中国维和医院也定期选派医疗小组积极深入当地为周边民众、难民提供体检以及诊疗服务,捐赠救援物资。 当地时间2019年5月6日,一位名叫穆罕默德的叙利亚难民向中国维和医院送来了一封充满诗意的感谢信,感谢我们给他提供的无偿、优质、全面的医疗服务。他在信中写到: “我愿将世上所有的颂赞和感激送给你们,像密如织线的细雨、像姹紫嫣红的鲜花、像馥郁芬芳的香味。无论什么语言、无论什么文字、无论怎么展现他们的涵义,在你们为我所做的崇高和伟大的一切面前,都显得微不足道……谨向中国维和医疗队和语言助理致以万分感谢和美好祝福!”

穆罕默德将感谢信赠给分队队长罗茂华。刘伟 摄 2012年,穆罕默德因战乱从叙利亚来到黎巴嫩,一直生活在黎以边境的一个村庄。大约是在4月初,他因狼咬导致左腿皮肉严重撕脱伤,如果不及时处理,有可能产生感染及更严重的并发症。 焦急无助的他经人介绍来到了中国维和医院寻求帮助,在这里,他得到了中国军医热心、优质的医疗服务,经过多次治疗身体逐渐康复。 十分感动的他写下了这封感谢信,并在信笺上画上了几颗爱心。当天是他最后一次来接种狂犬疫苗和伤口复查,结束治疗后,他郑重地从口袋里拿出这封阿拉伯文的感谢信,交给医院的语言助理,逐字逐句翻译给在场的医生和护士听,由衷地表达对医护人员的谢意。

分队医生为穆罕默德清洗伤口。刘伟 摄 (责任编辑:admin) |