屠呦呦再上热搜!光环背后,她的真实人生怎样?(2)

时间:2019-06-25 12:53 来源:互联网 作者:席子 点击:次

曾几何时,人类的命运被形形色色的疾病所左右。无论男女,无论老少,只要某天患上疾病,生命就仿佛不再受自己掌控。感谢现代医学的昌明,人类的福祉被极大地促进,虽然我们仍旧无法避免自然界的生老病死,但起码生命曲线不会像从前那样,充满着陡峭的未知性,而变得愈发光滑平缓。 对抗疟疾的青蒿素,即是其中的典型。

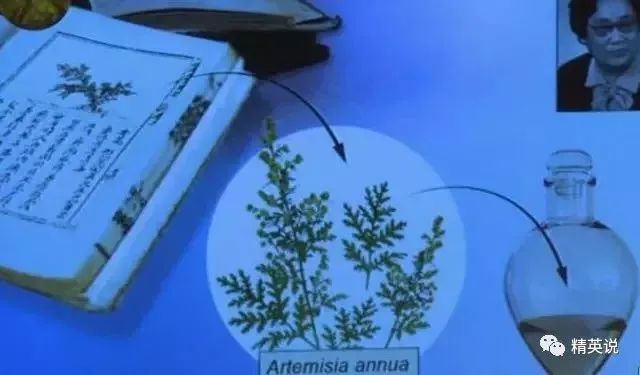

青蒿(图片来源于网络,版权归作者所有) 当时光回溯到1969年,39岁的中国中医科学院研究员屠呦呦,或许还不清楚自己的人生会在时代的变迁下,发生怎样的改变。彼时,美国与越南之间的战争正上演得如火如荼。在炎热的东南亚战场上肆虐的疟疾对原先仅起到抑制作用的奎宁产生了抗药性,因疟疾而死亡的士兵是战争的5倍。 饱受疟疾之苦的越南,向中国发来了求助信。中国政府当机立断,下达了研制药物的命令。就是在这样的情况下,屠呦呦临危受命,成为“抗疟中草药研究组”的组长。医者的初心与国家的命令,有了某种交叠。

图片来源于网络,版权归作者所有 转动的时代车轮,也将难题摆在她面前。 虽说国家命令具有紧迫性,但研制新药又是何其艰辛。当时一个普遍的想法是,连西方国家这么多年都没开发出新药,更不用提技术落后、设备残缺、理论不完善的中国。但屠呦呦别无选择,唯有奋力一搏。

图片来源于网络,版权归作者所有 整整三个月,从翻阅医学典籍开始,屠呦呦带着团队四处走访名医,埋头于那些变黄、发脆的故纸堆中,寻找抗疟药物的线索。 功夫不负有心人,长时间的劳心劳力,换来了可喜的成果——他们从两千多个药方中筛出了640个,又进一步锁定到一百多个样本,最终确定了“青蒿”可抗疟的宝贵价值。然而,黎明的曙光之前,总有彻骨的黑暗。

青蒿素标本,青蒿素,青蒿素制品(图片来源于网络,版权归作者所有) “青蒿”虽然成了现成的答案,但每次通过高温方法提取的青蒿素,实验效果总不尽人意。用什么办法,可以在提取青蒿素之时,尽量完整地保留其有效成分,成了屠呦呦的一块心病。长夜漫漫,焦虑的她常常无法入眠。 一个偶然的机会,她翻阅到了《肘后备急方》,其中写着“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”。翻译过来就是,把青蒿先用水浸泡,裹上一层布,用力挤出汁来服用。当时,屠呦呦灵光一闪,想到了用乙醚低温提取青蒿素的可能性,她立刻投身实验,全然不顾乙醚本身是具有毒性的有害物。

图片来源于网络,版权归作者所有 屠呦呦的同事姜廷良,把她用乙醚提取青蒿素的办法称为“土法上马”。根据他的回忆,由于当时的条件过于简陋,整个团队只好找来7口大水缸作为提取容器,里面装满了乙醚,再把青蒿浸泡在里面提取样品。 “乙醚是有害的化学品,当时实验室和走道里都弥漫着刺鼻的乙醚味道。”可屠呦呦和她的同事们,却没有任何防护。 很快,青蒿素提取成功了,这次的样本,在实验中达到了对鼠疟原虫100%的抑制率。然而,这个“100%”的代价,却是科研人员头晕眼胀、鼻子流血、皮肤过敏,屠呦呦患上了中毒性肝炎,不得不住院疗养。

图片来源于网络,版权归作者所有 但她知道,这场战斗还远没有结束。 (责任编辑:admin) |