以前的人长话短说,今天的人生怕不够面面俱到(3)

时间:2019-03-11 20:33 来源:互联网 作者:大棒槌 点击:次

第三,为什么选这十个题目?某种意义上,这跟八十年代的文化热有关系。包括《神神鬼鬼》,子平补充说跟老钱当年的《周作人传》有关系,我补充的是跟八十年代的文化热有关系。八十年代我们重新发现地方文化、民俗、宗教等等,八十年代我们重新意识到休闲的意义。诸位肯定记得,成仿吾当年批判鲁迅,说鲁迅落后,其中一个说法就是有闲、有闲,第三个还是有闲,所以鲁迅写了一本书《三闲集》。“有闲”在某种程度上是一个批评的对象,包括周作人感慨晚清以降的中国人缺乏丰腴的、温润的、从容的生活感觉。外在的是因为战争问题,生活水平下降等等,没有那个能力,但也跟心态有关系。这就说到一个时期意识形态的狭隘论述。而八十年代后期,我们逐渐意识到日常生活以及从容的、优裕的、休闲的生活对于人的意义,人某种意义上是通过奋斗达到这种从容的生活目标,而不是抛弃这个目标。 第四个问题,其实我们谈文化的时候,都明白散文的特点是一花一世界,一叶一菩提,在这些零零碎碎的文章里,可以看出中国文化的某种侧影。谈中国文化,不一定在儒释道的大文章,不一定在教科书,不一定在文化史,也可以是在散文的点点滴滴中,见到日常生活中的中国文化。而且,用这些接地气的、生活化的、零碎的、感性的材料来弥补过于宏大的叙事和过于僵硬的概念,是有意义的。这是当初的一个想象。 最后做一点补充。这套书是领读文化做的,他们最后决定加朗读,做二维码扫描。这是他们的功劳,不是我们的意见,做出来以后,我们也很高兴。因为这跟今天听书的趣味和潮流有关系,也跟现代白话文的产生有关系,像胡适说的“国语的文学、文学的国语”,周作人所说“有雅致的白话文”,或者叶圣陶所说的作文如写话,这些都在强调白话文写作中,如何在文字和声音之间建立某种联系。以前因为技术途径限制,我们只能出文字的书,而今天有了这个听书的可能性,或许文章的感觉会发生变化。看的文章和听的文章是不一样的,而叶圣陶代表新文化那一代人所一直强调的是,白话文的最高境界是作文如说话,文章最后能读出来,而且能听得进去。也就是说,不仅能看,而且能听,这是文章很好的境界。无意中,因为这个技术手段的改变,我们实现了,这一点我很高兴。 我就补充这几点,先说到这。

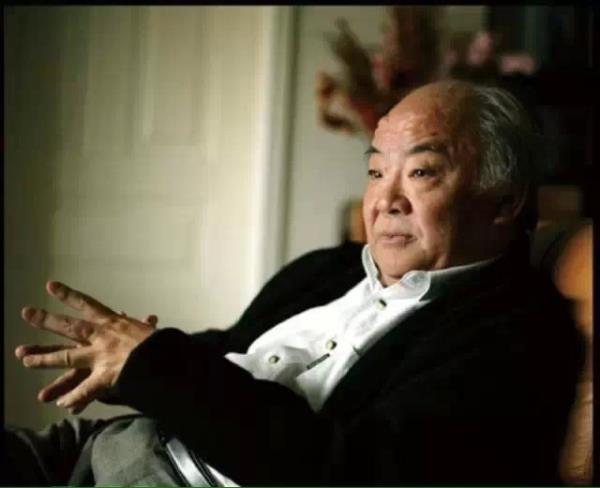

钱理群 现代中国的文章受演说的影响很深 黄子平:我对平原最后说的一点也有感触,“文”这个概念一向都是要朗读的,尤其到桐城派这条线,鲁迅带贬义的说法叫做摇头晃脑。但是五四的时候他们正好反桐城派的,白话文后面,“文”后面声音的意念是非常强的,为什么要用白话文?它跟说和听,希望同一,但是这个同一是乌托邦的梦想,因为各地的方言跟文字之间的差距很大。所以他们能够朗诵、能够读、能够听这方面是搞不过桐城派的,没有桐城派那么摇头晃脑,铿锵一下。所以到什么时候才开始变得可以读?反而不是文,反而不是散文,而是所谓朗诵诗。从延安开始到四十年代重庆、昆明,在朗诵诗这个文体上实现了两者之间的统一。而散文我们可以读,唯一可以摇头晃脑的是普通话实现了霸权的小学课堂上。但是你想想,在中小学的课堂上摇头晃脑来读鲁迅的文章是一件多么可怕的事情。所以领读文化把这套书做成有声书,我觉得是非常好的尝试或者说很好的努力,重新使文字和声音的结合,在一个新的技术条件下实现。 钱理群:我一直认为文学作品,包括鲁迅作品,是要靠朗读的。在座可能很多人都知道钱理群讲课很有名,我回忆我上课最得意的两堂课都是朗读。一次是北大开大一国文,有一堂课讲史铁生的《我和地坛》,我一上课就宣布今天不讲,我只朗读,我读完这个课就结束。而且我读的时候事先没有任何准备,完全凭我的感觉去读,读完之后学生感动得说不出话来。最有意思的是两个吉林大学的同学,专门跑来听钱理群的课,听完跟我说,老师你怎么这么上课!但是他最后又说了一句,哦,我懂得该怎么上课。这是我最得意的在北大上的一堂课。我这个人有气场,一下子把学生吸收到课里面,我一读,他们很容易进入。 另外最得意的是我在中学讲了一堂课,我做了一个实验,把鲁迅《野草》里面几段精彩的文章摘选出来取名叫“天、地、人”。上课的时候我跟学生说下面我要朗读,请你们听我读的时候,不要去想这句话象征什么、它有什么意义,不要作任何分析,就是听。于是,我就有声有色地放声朗读起来。然后让全体同学站起来跟我读,读的过程中我发现所有同学眼睛都发亮了,觉得好像是感悟到什么东西又说不出来。后来我用个方法到台湾讲课,台湾那些大学教师说钱先生课可以这么上吗?而且大学的课可以这么上吗?我说这当然不是所有的课都这么上,至少有些课是可以这么上的,台湾学生反应也非常强烈。

鲁迅 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:池州国际马拉松赛跻身中国马拉松“金牌赛事”榜

- 下一篇:敬拜时刻